时代华商后EMBA班课程分享|韩昇教授谈《汉唐气象与中古盛世》后续

作者: 发布时间:2015-12-14 12:09

之前跟大家分享了韩昇老师的《汉唐气象与中古盛世》的部分内容,反响很不错哦。今天时代华商后EMBA班的小编继续为同学们送上后续的精彩课程哦,大家一起学习吧。

【李世民开国经历】

唐太宗于开皇十八年(599年)在出生,是唐高祖李渊与窦皇后的次子。公元614年娶妻长孙氏。公元617年,李世民被封为秦王。

此后,李世民频繁出征,逐步消灭各地割据势力。自武德元年起,秦王李世民亲自指挥了三场大战役:

一、破李轨,平定陇西割据势力薛仁杲(薛举之子),铲除了唐王朝来自西北方面的威胁;

二、败宋金刚、刘武周,收复并、汾失地,巩固唐王朝的大后方;

三、在虎牢之战中,一举翦灭中原两大割据势力:王世充和窦建德军事集团,取得了唐代统一战争决定性的胜利。李世民自此威望日隆,尤其是在虎牢之战后进入长安时,受到部分军民以皇帝的礼仪招待。武德四年冬十月,封为天策上将、领司徒、陜东道大行台尚书令,食邑增至二万户。高祖又下诏特许天策府自置官属。

唐高祖武德九年(626 年)李世民在长安城宫城北门玄武门杀死太子李建成和齐王李元吉。随后,李渊诏立世民为皇太子,下令军国庶事无论大小悉听皇太子处置。不久之后李世民即位,年号贞观。

【李世民华丽转身:打江山到治江山】

唐太宗李世民,是一位被誉为“千古一帝”的皇帝楷模,但是,我们很容易就忽视他在登基之前是一个纯粹的军人。李世民十六岁从军,一直在战场上冲锋陷阵,敌人的血水浸透了他战袍,以至要回营换装再战。至二十七岁李世民登基。这位完全是军人背景的皇帝,却奠定了中国历史上最辉煌的文治盛世格局,道理何在呢?

就在于他对打天下和坐天下的本质差异有着清醒而深刻的认识,他曾经多次和大臣们讨论创业和守成哪个更难的问题,唐朝著名大臣魏征明确指出守成更难。

.jpg)

以往的成就很容易让领导人把打天下的成功经验和手段简单地转用于治理天下,以军统政,只靠行政命令治理国家,高度集权,高压行政,简单粗暴,将社会资源高度集中于国家,结果极大地侵蚀民生,隋朝38年灭亡就是一个很好的教训。有鉴于此,治理国家必须转变军国体制,建立一套比较科学而民主的国家制度,以民为本。要做到这一点,首先就要实现自身的转变,从战场上叱咤风云的统帅转型为文治的皇帝。常言道:“狡兔死,走狗烹。”天下已定,当然要刀枪入库。但是,唐太宗烹的不是开国功臣,而是自己的武力冲动。对于唐太宗这样一位年轻的常胜将军而言,他长于武而短于文,这个转型不啻收长补短,并不容易,是挑战,也是考验,必须赢得这场考试。对于文治天下的清醒认识,使得唐太宗及早地把国家的首要任务从军事转到了文治上来,不折腾,不走弯路。

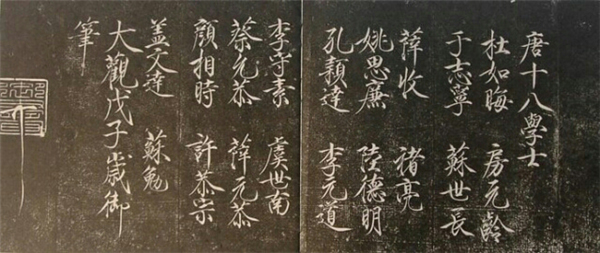

【唐十八学士】

武德四年(621 年),唐高祖李渊拜李世民为大策上将军。当时,主要的逐鹿对手皆先后被打败。于是,李世民便由武功转为文治,在天策府开设文学馆,广招天下学士入馆,先后入选十八人,号称“十八学士”。他们皆是“以本官兼文学馆学士”,即都是兼职学士。其中:

一,以文学著称于世的,有虞世南、蔡允恭、褚亮、薛收、薛元敬、许敬宗等人。

二,以学术名重一时的,有孔颖达、陆德明、盖文达、颜相时、姚思廉、李守素等人。

三,房玄龄、杜如晦、李玄道、苏世长、于志宁、苏勖等人。各以其长擅名一时。如房、杜二人,少时皆以聪敏博学、好谈文史著称,都深得隋吏部尚书高孝基的器重。李玄道是山东冠族,以“识量”著称。苏世长擅应对,于志宁“有名于时”,二人皆深得高祖李渊之 礼遇。入唐前,“十八学士”中的大部分人已是誉倾一时的知名人物。入唐后,他们追随李世民,各以其力,为国家统一、政治稳定和文化建设,做出了杰出的贡献。

首先,在国家政治的统一和稳定方面。在唐初统一全国的几次大战役中,“十八学士”中的房玄龄、杜如晦功勋卓著。

其次,在文化建设方面。太宗贞观年间的文化建设工作基本上是由“十八学士”完成的。如在儒学研究上,“十八学士”中的孔颖达、陆德明、颜相时、盖文达,最为杰出。孔颖达的《五经正义》、陆德明的《经典释文》,名重一时,泽及后世。盖文达是当时著名的《春秋》学者。颜相时与其兄颜师古齐名,以儒学名世。

其时人才济济,成果丰硕,非他世可比,故范祖禹说:“唐之儒学,惟贞观、开元为盛。”

在史学方面,唐初史学兴盛,唐太宗又尤重史之鉴戒作用,故于贞观 三年(629 年)设史馆,由房玄龄、魏征等编写前六代史。公正,不偏。

“十八学士”是一个南北文化代表的集合体,唐太宗招览“十八学士”,并与之朝夕相处,体现了唐太宗兼容南北的胸襟。唐兴之时,特开馆殿,以待贤俊,得学士十八人,声满天下,此文皇帝养将相之才,以论道经邦而成大化也。贞观之治,“十八学士”有不可磨灭的贡献。

【“治乱世用重典”的错误】

统治者遇到社会问题乃至危机,不能一怒就想到要用重刑震慑,以图立竿见影。中国有个坏传统,就是所谓的“治乱世用重典”。唐朝提出“法贵简而能禁,罚贵轻而必行”的原则,刑罚的目的不在于处罚人,而在于禁止邪恶和触犯法律,所以刑不必重,却要做到“小过不察则无烦苛,大罪不漏则止奸慝,使简而难犯,宽而能制”。树立国家威信,不靠重刑苛法,而要在平时常抓不懈,依法办事,有法必依。

【一、确立具有长远战略宏图的文德治国原则】

【以德治国】

【诚信是立国之本】

国家不诚信,万民不诚信。

【政治诚信】

清明吏治:不以阴谋手段驾驭属下。法家驾驭人在于“让人不可预测”。往往导致信用破产,失去了政治诚信。赢了一时,输了一世。

【法律是诚信的保障】

律、令、格、式的制定——东亚法制史的里程碑(最大限度的简洁)

律:主要针对官员,体系、程序全写死,岗、责权利清晰明确。不确定性的内容可伸缩的范围不大。

对司法官员的责任追究(司法乱,诚信坏。对司法官员违纪严惩不贷)。

不能朝令夕改,保持政策的连续性。

【制度是长治久安的保证】

破除人治:集体宰相制度。(集体决策,个人负责)

道德主义治国的本质就是人治乃至专制。

军政分离,决策、行政分离,制定、执行分离。

加强监督:御史等监察机构

决策的科学性与可行性:集思广益,集体论证。

尚书省、中书省、门下省的决策结构。

同中书门下三品的设置。

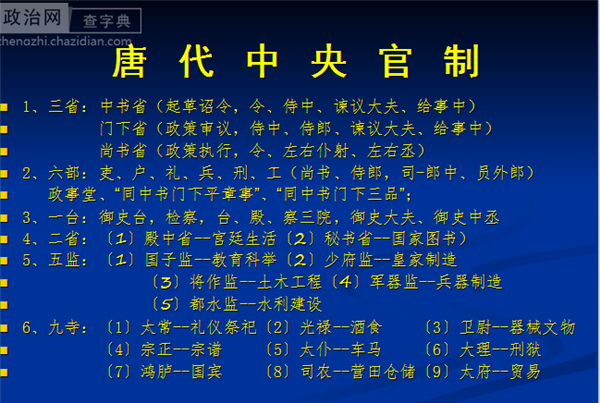

【中央官制】

黄帝(军权、监察权)

三省:中书省(决策权)、门下省(封驳决策权)、尚书省(行政权)。

尚书省下辖六部(政令):

吏部(人事)、户部(经济、财政)、礼部(教科文卫)、兵部(军政)、刑部(司法)、工部(手工艺、国有工程)

一台:御史台(监察);

九寺(执行权):太常寺、光禄寺、卫尉寺、宗正寺、太仆寺、大理寺、鸿胪寺、司农寺、太府寺。

【开言论:集思广益】

统治者不可恃才傲物

以人为鉴:学会倾听不同意见,任用敢直言敢谏之人。中书门下二省设言官,有谏诤之责,以匡正皇帝过失。

典型:魏征。

面对谏者,唐太宗低声下气,和颜悦色陪笑着听“逆耳忠言”。

国家奖励学术,重建价值评价体系,但不设立仪式形态尺度,不搞文字狱,不追究进言之人。

【用人制度】

汉察举制:考察人的质朴、敦厚、逊让、有行德。唯德是举。

曹魏用人:急功近利,最终害己。 唯才是举。

隋唐科举制:

目标:选拔具有高度文化修养和开拓精神的官员(遵纪守法的创新型人才)。

选拔:既有理想情怀,又脚踏实地的务实人才;既贯彻法治,又善于同礼制和社会传统相结合的高水平的管

理人才。

科举制:推翻门阀的垄断,也阻断了小人的晋升。

敢用对立派、反对派;启用外族人才,严格考课制度。

李世民在用人上很清楚:“我要什么?我在做什么?”

【唯才是举还是唯贤是举】

中国自古以来认为德才兼备是人才最基本的条件。可是,曹操主政的时候,把这个观念给彻底颠覆了。他提出人要分成两个方面来看,一是才干,也就是能力,称之为“才”;二是品德,称之为“性”。曹操提出“才性论”。

自古以来,选拔官吏的时候,都认为必须德才兼备,也就是说德和才应该是统一的,这就是“才性论”的指导思想,没有人怀疑过这个用人原则。可是,到曹操的时代,他彻底颠覆了传统的用人思想,提出德和才是对立的,有品德的人未必有才干,有才干的人未必有品德。唐太宗曾对魏征说道,选拔官员一定要慎之又慎,因为“用一君子,则君子皆至;用一小人,则小人竞进矣”。用一个好官,造福一片;用一个坏人,糟蹋了一锅粥。官员的形象直接代表了对于政府的形象,并极大影响着社会风气的走向。

魏征不但同意唐太宗的看法,而且他顺着唐太宗的话指出另一个重要的问题,那就是要彻底转变打天下时期的用人思想。魏征提出一条根本的原则:“天下未定,则专取其才,不考其行;丧乱既平,则非才行兼备不可用也。”打天下的时候,敌对双方都不择手段,所以用人更加注重有专长的人,用其才,不问其德。可是,到了和平建设时期,就必须彻底抛弃这种用人路数。若想国家长治久安,就必须抛弃热衷于尔虞我诈、唯利是图、道德堕落的人,即有才无德的人。

魏征提出要注重品德的考察,用德才兼备的人。唐太宗和魏征的这次对话,清楚地反映出贞观时代选任官员的指导思想和基本原则。

【李靖——忠于职守】

李靖出生于官宦之家,隋将韩擒虎的外甥。李靖长得仪表魁伟,由于受家庭的熏陶,从小就有“文武才略”,又颇有进取之心,曾对父亲说:“大丈夫如果遇到圣明的君主和时代,应当建立功业求取富贵。”

大业(605—617)末年,李靖任马邑郡(治今山西朔县东)丞,在李渊帐下和突厥作战。这时,反隋暴政的叛乱已风起云涌。身为隋朝太原留守的李渊也暗中招兵买马,伺机而动。李靖察觉了他的这一动机,于是李靖把自己伪装成囚徒,前往江都,准备向隋炀帝密告。但当到了京城长安时,关中已经大乱,因道路阻塞而未能成行。不久,李渊于太原起兵,并迅速攻占了长安,俘获了李靖。李靖满腹经纶,壮志未酬,在临刑将要被斩时,大声疾呼:“您兴起义兵,本是为了天下,除去暴乱,怎么不欲完成大事,而以私人恩怨斩杀壮士呢?”李渊欣赏他的言谈举动,李世民赞赏他的才识和胆气,因而获释。不久,被李世民召入幕府,用做三卫。随后,战功赫赫:平定萧铣、平定辅公祏、击灭******厥、远征吐谷浑。

【李勣:纯臣】

李勣从17岁造反到76岁病故,在近50年的时间里,他穿行于烽火之中,抖擞于两军阵前,专注打仗那点儿事儿,把自己的本事表达得淋漓尽致。他的军事生涯可分3个阶段:

一是武德年间,随李世民征讨群雄,先后消灭了窦建德、王世充和刘黑达,以主将身分打败了徐园朗,与人配合灭了辅公佑,大唐政权由此得以屹立。

二是贞观年间,与李靖一起灭了******厥,然后坚守并州,边境由乱而安,为贞观之治创立了良好的外部条件。太宗李世民深有感触地说:“隋炀帝劳百姓,筑长城以备突厥,朕唯置李世绩于晋阳而边尘不惊,其为长城,岂不壮哉!”

三是高宗时期,他成功地平定了高丽国,圆了隋唐皇帝们多次亲征不果的美梦。

【唐太宗慧眼识马周】

贞观年间有一位官至宰相的良臣,名叫马周,出身贫寒,父母双亡。但是这个苦命的孩子并没有因此沉沦,反而刻苦读书,把儒家经典熟记于心,揣摩领悟,颇有所得。在长安这个大世界里,像马周这种自命不凡的青年人多的是,根本没人拿他当回事。

可是,他运气来了,在禁卫将军常何家里找到一份差事。贞观三年(629年),唐太宗要朝廷文武百官都上书直言,分析治理国家的经验教训,给今后的发展提出建议。对于常何来说,写文章比杀他还难受,所以这类事情全都推给了马周去做。马周认为天下平定之后,国家要做的事情就是以文德治国,培育全社会讲诚信忠义的正气,所以他非常留心朝政。这次上书,马周因为有所准备,所以一口气写了二十多条建议。唐太宗把满朝文武的奏章都仔细阅读了。读到完奏章,唐太宗简直惊呆了,难道自己看错人了,这粗人什么时候变成政治高人?还能引经据典,写四六骈文,太神奇了。唐太宗马上派人去请马周。马周赶忙进宫,一路上遇到几拨人,都是唐太宗派来请他的,常何看不懂了,怎么请个下人要动如此排场,皇上今儿怎么啦?

中国自古就有“求贤”的优良传统。春秋时代,齐桓公想富国强兵,请教管子怎样才能网罗天下英才。管子回答道:“对英才要礼敬褒奖,优待而不相欺。怎么个优待法呢?值五的给六,值九的给十,不可斤斤计较。”

做领导最忌讳的就是倚仗手中的权力傲慢待人,对人才像对商品一样锱铢必较,值一块的非得讲成九毛九不可。真正的人才最需要的是得到尊重,从人格到智慧,而待遇往往是尊重与否的表现。英才和凡人的区别,在于凡人没有很大的抱负,拿一份工资做一份工作;而英才常常心高气傲,不容易驾驭。管子深深懂得这一点,所以劝齐桓公出手要大方,从优养士,让他感到温暖,人格上尊重,事业上关心,工作上支持,生活上关怀,则天下英才无不向往而来,精忠报国。

所以用人不要多,而要精。在数量和质量方面,唐太宗是吝啬到家,又大方出奇。怎么个吝啬法呢?他刚登基,让房玄龄组建朝廷,特地吩咐“官不必备,惟其人”。也就是官不必多,不求齐备,核心是要得其人而用之。就这个原则,唐太宗从《诗经》《尚书》一直引用到孔子,乃至《史记》,叮嘱再三,甚至说到“千羊之皮不如一狐之腋”。狐狸腋下的白毛最为珍贵,比千张羊皮都贵。房玄龄深知唐太宗的心思,他组建的朝廷宁缺毋滥,减到不能再减,总共只有643人。

怎么个大方呢?就说马周,一个禁卫将军家里的帮手,唐太宗隆重接见,迎接的使者相望于道。一席深谈,如获至宝,马上提拔,让马周到宰相府上班。一个没有科考出身的贫寒子弟,一下子提拔到宰相府当差,够大方、够有气魄吧?

经过在宰相府三年的历练,唐太宗任命马周为监察官,委以重任。马周还有点“不识时务”,被提拔后,他不仅没有感恩戴德,反而先监察起唐太宗来,上表批评道:

1.太上皇住在城外,宫室狭小,太子却住在城内中央之地,不足以示天下以大孝。

2.分封宗室,宠爱皇子,要是子孙不肖,怎么办?应该磨炼他们。

3.陛下提拔戏子、马夫当官,违背了用人的原则。琴弹得好,马喂得壮,可以给他们赏钱,却不能赏官。……一口气数落了五大条,唐太宗没生气,反而觉得马周讲得对,不久再提拔他。马周一路升官,一路上表直陈,指出朝政弊端。哪怕到了大家都认为歌舞升平的贞观十一年,马周再次上表,问唐太宗:为什么刚建立唐朝的时候,大家吃不饱,粮价很高,可百姓没有怨言;现在年年丰收,物价低廉,大家吃饱了,却有很多意见,认为陛下不关心他们?这是因为我们建了许多和民生无关的工程,收了很多税。国家兴亡,不在于积蓄多少,而在于百姓苦乐。如果老百姓负担沉重,朝廷还兴役不断,一旦有内忧外患,就会发生不测的变故。

这是盛世的警钟啊!唐太宗再次把马周的批评当作天籁之音,让他负起更重要的职务,一提再提,马周就成为宰相了。

.jpg)

【散集:治理之道】

贞观八年,太宗李世民对侍臣们说:“隋朝的时候,老百姓即使拥有财物,但怎能保得住呢?自从我平定天下以来,一心一意体恤百姓,没有什么差役摊派,每个人都能维持生计,守住自己的钱财,这些都是我赐予他们的。要是我不停地加收各种赋税,即使多次赏赐资助他们,还不如不这样做。”

对于国君,首要的任务在于含养民生,不在于充实粮仓。古人说:‘老百姓不富足,国君又怎么能够富足呢?’只要仓库的贮备足以对付灾年,再多贮存粮食又有什么用呢?国君的后代如果贤明,他自然可以保住江山,如果他昏庸,即使粮食满仓,也只是助长他奢侈浪费的习气而已,这是国家危亡的原因。”

法律条文贵在简明扼要而能禁止奸邪,刑罚贵在轻缓而能坚决执行。目前陛下正彰明德教、除旧布新,希望能将所有细文苛法尽行革除,不要在臣下的细小过失上斤斤计较。对臣下的细小过失不去计较就能屏除烦琐苛刻的法律,对重大的罪行不使漏网就能制止邪恶,陛下如果能够使法律简明而难以违反,刑罚宽缓而能够制止犯罪,那么就可以称得上是善政了。

不追求快速的发展,注重社会的均衡发展与富庶。

管仲说:“仓库储备充实、老百姓才能懂得礼节,衣食丰足,老百姓才能分辨荣辱。”礼仪是在富有的时候产生的,到贫困的时候就废弃了。因此,君子富了,才肯施恩德;平民富了,才能调节自己的劳力。水深,鱼自然会聚集;山深,兽自然会奔去;人富了,仁义自然归附。我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。